Unzerstörbare Hoffnung – Gedanken zum Weihnachtsfest 2022

„Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf“ (Jes 9,1). Halt! Diesen ersten Satz der biblischen Botschaft in der Heiligen Nacht muss ich noch einmal laut lesen. Liebe Schwestern und Brüder, können Sie diese Worte hören, ohne an die Millionen von Menschen in der Ukraine zu denken, die nach der großflächigen Zerstörung des Stromnetzes durch russische Raketen jetzt im Dunkeln und in der Kälte sitzen? Ich kann es jedenfalls nicht. Noch nie zuvor war in meinem nun bald sechzigjährigen Leben die brutale Realität von Kriegsgräueln so nahe und fast greifbar.

„Im Land der Finsternis strahlt ein helles Licht auf“. Diese Verheißung hat vor 2700 Jahren der Prophet Jesaja aufgeschrieben, als sein Heimatland Israel kurz vor der Vernichtung durch die benachbarte Großmacht Assyrien stand. Im ganzen Land und Jerusalem gingen damals alle Lichter aus. Es ist einfach unbegreiflich, woher Jesaja den Mut und das Vertrauen nimmt, so etwas anzukündigen. Die von einer todbringenden Belagerung bedrohten Menschen damals werden das mit der gleichen Ungläubigkeit zur Kenntnis genommen haben, wie Christinnen und Christen in der Ukraine, denen diese Botschaft genauso wie uns an Weihnachten vorgelesen wird. Jesaja behauptet nichts weniger, als dass das Leben siegen wird. Das Leben und nicht der Tod, auf den die Aggressoren mit Krieg und gezielter Vernichtung setzen.

Und dann setzt er noch eins drauf, indem er die Vision einer endgültigen Abrüstung entwickelt: Der Stab und das unterdrückende Joch werden zerbrochen, der dröhnende Soldatenstiefel wird ein Fraß des Feuers (Jes 9,3f.). Der hier beschriebene Frieden beruht also nicht auf der abschreckenden Wirkung von Waffen und Kriegsmaterial. Selten war diese wunderbare Vision weiter von der Wirklich entfernt als am Ende dieses von zahlreichen anderen Katastrophen zusätzlich geprägten Jahres 2022. Bombeneinschläge und das Muskelspiel der großen und kleinen Putins mit ihren tödlichen Waffen im Hintergrund bestimmen die Realität und damit unser Bewusstsein. Im übertragenen Sinn sind auch bei den ungezählten Menschen, die jahrzehntelang auf ein friedliches Miteinander der Völker gebaut haben, die Lichter ausgegangen. Auch ich gehören zu den Millionen in der westlichen Welt, für die der Frieden genauso banal und selbstverständlich war wie die Atemluft.

Helles Licht in der Finsternis: ob das stimmt oder es sich nur um einen verzweifelten Wunschtraum handelt, ist lebenswichtig. Ich selber finde Halt darin, dass die Verheißung des Jesaja Teil der Bibel ist und zusammen mit vielen anderen Stellen ein Buch formt, das über Jahrtausende hinweg von einer nachgerade unerbittlichen Hoffnung erzählt. Gott selbst steht in diesem Buch von der ersten Seite an auf Seiten der Opfer von Gewalt und gegen die Täter des Krieges. Gott selbst stellt dort die Frage nach Recht und Gerechtigkeit, nach der Würde jedes einzelnen Menschen. Und Gott selbst macht sich dort zum Anwalt jedes einzelnen Menschen, der namenlos unter den vielen Toten von Gewalt und Krieg verbleibt: Anwalt der Opfer der unglaublichen Kriegsverbrechen in der Ukraine; Anwalt derer, die in ihren kalten Wohnungen zugrunde gehen; Anwalt derer, die ihrem Leben in tiefer Verzweiflung ein Ende setzen. Niemand, auch nicht der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche oder wie in vergangenen Jahrhunderten Päpste, katholische und evangelische Bischöfe, niemand kann deshalb in seinem Namen Krieg und Unmenschlichkeit rechtfertigen.

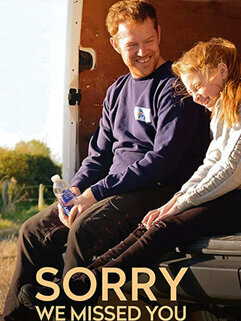

Vor diesem Hintergrund entwickelt der Prophet eine Vision von berückender Schönheit. Diese umspannt die ganze Weltpolitik mit all ihren brüchigen Friedensschlüssen genauso wie die tiefgehende Aussöhnung von zwei Menschen miteinander.(1) Der Prophetentext strahlt eine geradezu sperrige und unkaputtbare Hoffnung aus. Nichts und niemand kann diese Hoffnung mehr verkörpern als ein Kind. Das verletzbare Kind ist zu allen Zeiten die robusteste Form der Hoffnung. Deshalb sagt Jesaja: „die Herrschaft liegt auf seinen Schultern“. Alle Hoffnung geht vom Kind aus. Im Grunde müssten die Sätze des Jesaja zu Beginn von jeder Nachrichtensendung vorgelesen oder als Bilduntertitel bei Tagesschau und Co eingeblendet werden. Mir würde es helfen, angesichts des dort Vermeldeten nicht ganz in Resignation zu versinken. Und es würde mich an die Sehnsucht Gottes erinnern, die er in der menschlichen Geburt seines Sohnes verwirklichen will. Aus der Krippe heraus fleht uns Gott in diesem Kind geradezu darum an, dass wir ihm helfen, seinen Frieden zu verwirklichen.

We refuse to be enemies – Wir weigern uns, Feinde zu sein. So steht es auf einem Felsen in der Nähe von Bethlehem. Das Kind, von dem die Botschaft des Propheten spricht, lässt sich nicht mehr aus unserer Welt herauskatapultieren – hoffentlich auch nicht aus den Herzen derer, die unter dem Krieg gegen die Ukraine leiden. Das Licht, das über den Menschen aufleuchtet, die im Finstern sitzen, erlischt nicht solange es in ungezählten Menschen weiterglimmt. Und sie strahlen diese unerbittliche und unendlich strapazierbare Hoffnung aus, dass der Frieden das letzte Wort haben wird.

Stefan-Bernhard Eirich, Bundespräses der KAB Deutschlands

(1) Vgl. Huub Oosterhuis, Im Anfang war die Hoffnung. Worte von Widerstand und Zuversicht, Stuttgart 2016, 30.

Dieser Nachklang ist auch als Podcast erschienen